It's never over, Jeff Buckley, la recensione del documentario sul cantautore statunitense

A volte può succedere che basti un solo album per entrare nella storia della musica: il titolo in questione è Grace (1994), primo e unico disco completato in studio dal cantautore statunitense Jeff Buckley prima della sua prematura scomparsa, tre anni dopo, e che nel tempo è assurto a vero e proprio oggetto di culto, scoperto e apprezzato anche dalle generazioni più giovani, incluso in molte classifiche sui migliori dischi di tutti i tempi e lodato anche da nomi illustri come Bob Dylan, David Bowie, Led Zeppelin e Morrissey, tra gli altri.

Qualche anno fa Brad Pitt aveva espresso il desiderio di interpretare il musicista in un biopic, ma sfumato quel progetto è diventato uno dei produttori del documentario It's never over, Jeff Buckley, presentato in anteprima al Sundance Film Festival e passato anche da noi alla Festa del Cinema di Roma, che ripercorre la vita e l'opera del cantautore americano per la regia di Amy Berg, apprezzata documentarista che si era già occupata di un'icona della musica mondiale (e anch'essa venuta a mancare ancora in giovane età) con il suo Janis (2015), documentario dedicato a Janis Joplin.

DRrcgLRX8Qc

Il trailer internazionale del film 'It's Never Over, Jeff Buckley' diretto da Amy Berg, che ricostruisce la vita e l'itinerario artistico nel contesto culturale della New York degli anni Ottanta e Novanta, grazie a materiali inediti e testimonianze di familiari e di altri artisti come Ben Harper e Aimee Mann. Brad Pitt, che in passato avrebbe voluto interpretare un biopic su Jeff Buckley, è il produttore esecutivo.

DRrcgLRX8Qc

Il trailer internazionale del film 'It's Never Over, Jeff Buckley' diretto da Amy Berg, che ricostruisce la vita e l'itinerario artistico nel contesto culturale della New York degli anni Ottanta e Novanta, grazie a materiali inediti e testimonianze di familiari e di altri artisti come Ben Harper e Aimee Mann. Brad Pitt, che in passato avrebbe voluto interpretare un biopic su Jeff Buckley, è il produttore esecutivo.

Il film dunque ricostruisce la parabola artistica ed esistenziale di Jeff Buckley, dolorosamente breve e quindi necessariamente rimasta parzialmente incompiuta, ma immortalata dall'impronta indelebile che ha lasciato dietro di sé; una vita in cui la musica era probabilmente già parte del proprio destino, anche per via ereditaria: suo padre infatti era Tim Buckley, cantautore stroncato da un'overdose a soli 28 anni (tra i tanti brani della sua breve ma prolifica produzione, si ricorda il più noto Song to the siren), che di fatto fu assente durante la crescita del figlio ma la cui presenza avrebbe continuato ad aleggiare, influenzandola (e sicuramente con sentimenti contrastanti e ambivalenti), nella vita di Jeff, il quale cominciò a farsi notare dall'ambiente musicale proprio grazie anche a un concerto-tributo a suo padre.

È quello dunque l'inizio della folgorante carriera del giovane Buckley, grazie a quella combinazione fortunata di elementi che vanno a incastrarsi tra di loro: la grande passione per la musica, con la capacità di assorbire e riprodurre voci e stili musicali, gusti onnivori che gli permettevano di trovare fonti di ispirazione abbondanti e variegate, il mix tra composizioni originali e cover rese personali (tra cui ovviamente la sua celeberrima versione di Hallelujah di Leonard Cohen) dal suo ampio range vocale, e anche quella bellezza malinconica immortalata anche nella foto della copertina (con quella giacca scintillante dorata che non piaceva alla casa discografica).

In seguito alla pubblicazione di Grace però insieme alle soddisfazioni arriva presto il contraccolpo, ed ecco che così nella seconda parte anche il film continua a incupirsi gradualmente arrivando all'ultimo periodo della vita di Jeff: il peso del successo e delle aspettative, con una lunghissima serie di concerti che lo portò in giro per il mondo per più di un anno, le pressioni dei discografici per avere un nuovo album, fino al trasferimento a Memphis, dove troverà la morte nelle acque del Wolf River; una scomparsa vista ancora come in parte velata di mistero, ma ufficialmente considerata una tragica fatalità, come ribadito anche dal documentario smentendo alcune illazioni, anche se non manca di mostrare alcuni elementi che a posteriori non possono fare a meno di apparire come degli inquietanti presagi.

Il film propone una serie di foto e filmati d'archivio, frammenti di messaggi lasciati nelle vecchie segreterie telefoniche, oltre a ricordi e testimonianze di persone a lui vicine, con una particolare attenzione ad alcune figure femminili: innanzitutto sua mamma Mary Guibert, una ragazza madre con cui Jeff aveva un rapporto molto stretto (anche se non privo di qualche contrasto, come ci viene raccontato), poi l'artista e attivista Rebecca Moore, sua fidanzata durante il periodo della composizione dell'album, e anche Joan Wasser (in arte Joan as Police Woman), sua compagna nell'ultimo periodo della sua vita, che parlano di lui con sincero affetto e commozione.

La musica è ovviamente presente, con stralci di brani eseguiti in studio e dal vivo, anche se non si addentra nell'analisi dei singoli pezzi; ci sono commenti e apprezzamenti di colleghi come Aimee Mann e Ben Harper, ma restano piuttosto marginali, laddove il film avrebbe potuto facilmente diventare una raccolta di lodi e riflessioni da parte di una gran quantità di musicisti, ma sceglie di non percorrere quella strada.

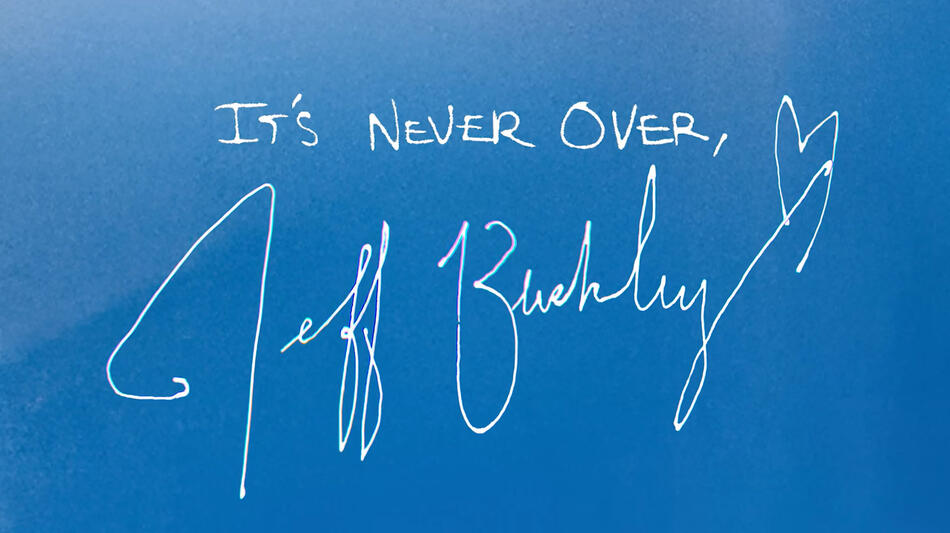

Si ha l'impressione dunque che It's never over, Jeff Buckley (il titolo cita un verso ricorrente del suo brano Lover, You Should've Come Over) sia un documentario intimo e rispettoso, forse privo di un'angolazione specifica o di una prospettiva forte e inedita, ma è un'opera toccante che (con il benestare dei familiari) vuole celebrare e tramandare la memoria di un artista che desiderava egli stesso essere ricordato per la sua musica, quella che per l'appunto Non è mai finita; per i fan guardare il film sarà un modo per rivedere e riascoltare un musicista ancora molto amato, per chi non lo conosce invece potrà essere un modo per iniziare a scoprire e avvicinarsi alla sua eredità artistica.